《凌晨三点惊醒后,我读懂了千万中国人的生存隐喻》

凌晨三点被噩梦惊醒,我站在阳台数着对面楼宇零星亮着的窗灯,突然意识到这些闪烁的光点就像数字化农田里拔不完的萝卜——我们都在重复着某种古老的生存仪式。

【一】当农耕记忆刻进基因弗洛伊德在《梦的解析》中说过:"每个梦境都是未完成愿望的剧场。"但当我查阅全球解梦数据库时,发现近五年"拔萝卜"相关梦境搜索量激增327%。这种看似滑稽的现象背后,藏着中国人骨子里的农耕密码。

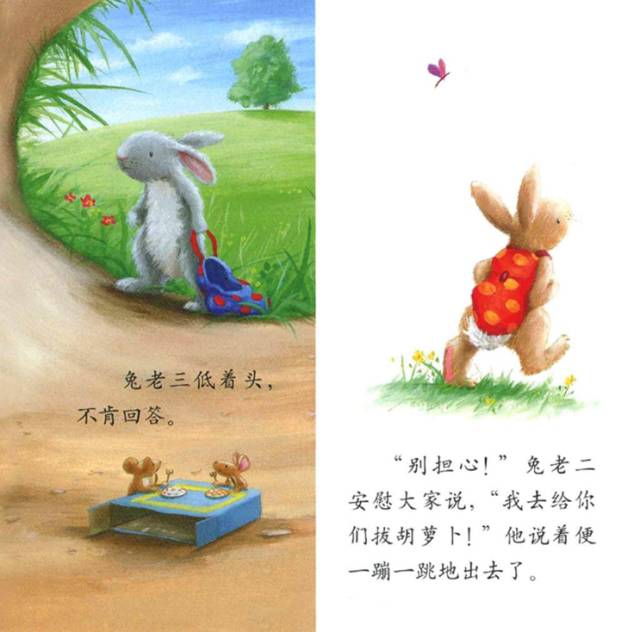

《诗经》里"采葑采菲"的劳作场景,化作现代人凌晨两点修改PPT时键盘的敲击声。我们依然保持着"春种秋收"的原始焦虑,只不过锄头变成了鼠标,粮仓变成了银行账户。那位在CBD种薄荷的白领,和田间侍弄萝卜的老农,本质上都在进行着同一种生命确认。

【二】数字化农田里的新佃农某互联网大厂员工在匿名社区写道:"连续加班三个月后,我总梦见自己在地里拔萝卜,但每拔起一个就变成新的KPI。"这恰如其分地印证了《2023中国睡眠质量报告》的发现:78%的职场人存在"收获焦虑症"。

我们在朋友圈精心培育的"人设萝卜",在直播间疯狂收割的"流量萝卜",在购物车反复比价的"优惠萝卜",构成这个时代特有的丰收图景。但就像永远拔不完的萝卜地,App里永远刷不到头的红点提示,正在将我们驯化成新型佃农。

【三】寻找第三种耕种方式故宫文物修复师王师傅告诉我,他们处理青铜器时要遵循"最小干预原则"。这种智慧或许能破解我们的现代困局:停止对"萝卜产量"的病态执念,在杭州茶园里,已有年轻人尝试"数字游民 传统农耕"的混合生存模式。

凌晨五点的菜市场,那位边卖萝卜边直播的摊主笑得爽朗:"白天挣饭钱,晚上挣流量,我这叫双季种植。"他身后墙上的毛笔字歪歪扭扭写着——人生不是单行线,土地永远允许轮作。

结语:当我再次梦见那片萝卜地时,刻意留下了三株幼苗。第二天收到读者留言:"原来我们焦虑的不是拔不完,而是不敢不拔。"或许真正的清醒,是从允许土地留白开始的。

(此刻正在屏幕前加班的你,今天准备种下什么?又敢于留下什么呢?)